2015/06/09

諏訪哲史「りすん」を読みました

ははあ、いかにもそれっぽい、と納得される。

あるべき姿。お決まりの設定。予定調和的な展開。

それらを生みだす作為に抵抗することはできるのか、という話。

会話を盗聴されているという不快感が、聞かれているがためにどんな言動も作り物じみてしまうぎこちなさに。

そして観測者がいようがいまいが、作為から逃れられないという恐怖へみるみると変化していく。

怖いのなんのって。戦慄した。

意識が、生き方が、何かに握られているというのではという捉えきれない不安は、作為のない世界はないんじゃないかという予感に辿りつく。

作為は振り払いようがなく、無作為であろうとするほど作為的になっていく。

そこで予測できない無秩序な言語を唱えることで、作為の裏をかく。

(は?言語で?と思うが、突然ポンパ!と叫ぶ兄妹を想像してください。十分まともじゃない。)

作為のないアサッテの世界に行き着いて話は終わる。

だが、無作為な言語を習慣的に唱えることは作為なのではないか。

これで逃げ場をなくしたのが「アサッテの人」じゃなかったか。

また読み直さないと、よく覚えていない。

私自身は「いかにも」「そうあるべき」でガチガチになっていることを日常的には感じていない。

常識に従うことで同時に守られているのだけど。

読んでいるときは無自覚のままじゃダメだと強く思ったけど、理由はなんだったんだろう。

おさらいがてらまた読み直したい。

セルフブランディングとか"インスタジェニック"に代表されるSNSウケを意識する心理を、諏訪哲史氏はどういう気持ちで眺めるだろうか。

作為に囚われることを自ら良しとしている習慣。

テーマである「作為と小説への抵抗」を書きだす手法も抜群にかっこいい。

テーマと手法が切っても切れない、このテーマのための特注品の手法。

プロローグも状況の説明もなし。ひたすら兄妹の会話オンリー。

そのまま延々と鍵括弧のみが連なり、進行する。

説明の文を挟まなくても意外と光景もシーンも読者に伝わるもんなんだな、とか。

だんだん兄妹の小気味良い会話にも愛着を感じはじめ、鍵括弧だけの小説にも慣れた頃に、ガッと。

ほんとガッと掴まれるかんじ。

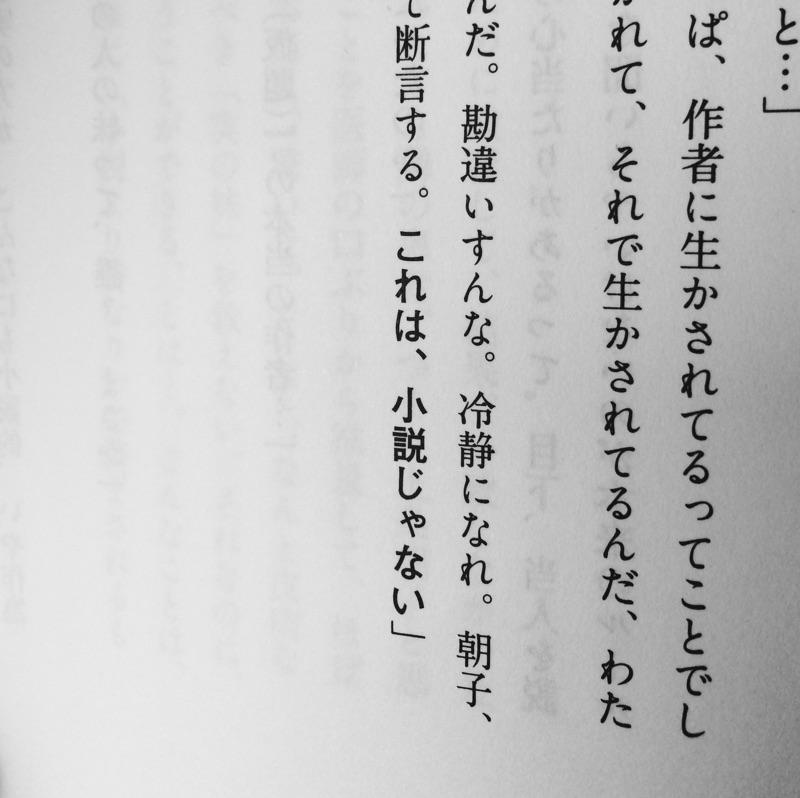

小説であることを忘れるくらいの衝撃だった。

なにはともあれ「りすん」おもしろかった。